La décolonisation de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie : une histoire au long cours

- Pierre SUAIRE

- 22 juil.

- 12 min de lecture

Le 12 juillet 2025, la conclusion à Bougival d’un accord entre différentes composantes politiques néo-calédoniennes sous la supervision du ministre des Outre-Mer Manuel Valls représente une éclaircie dans un ciel ombrageux. En effet, depuis le mois de mai 2024, l’archipel mélanésien est tout sauf pacifique, en raison de la résurgence de la violence politique, consécutive à la rupture d’un processus de compromis patient et négocié entre les factions en présence depuis plus de 35 ans. Ces événements marquent un tournant, mais ils sont suivis d’une nouvelle évolution des rapports de force à l’été 2025, semblant augurer une énième ère de dialogue. Avec sa diversité ethnique et ses innovations diplomatiques, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie est régulièrement présentée comme un laboratoire territorial exceptionnel, portant les germes d’une autre décolonisation possible. Cependant, l’équilibre particulièrement fragile de cet organisme fait craindre un enlisement funeste. Nous vous proposons ici de découvrir l’épaisseur du passé colonial, de comprendre les ressorts de la tension secouant l’archipel depuis plus d’un siècle et demi, afin de mieux situer les enjeux de la situation actuelle.

Un archipel marqué par des révoltes et le statut colonial de l’indigénat (1853-1946)

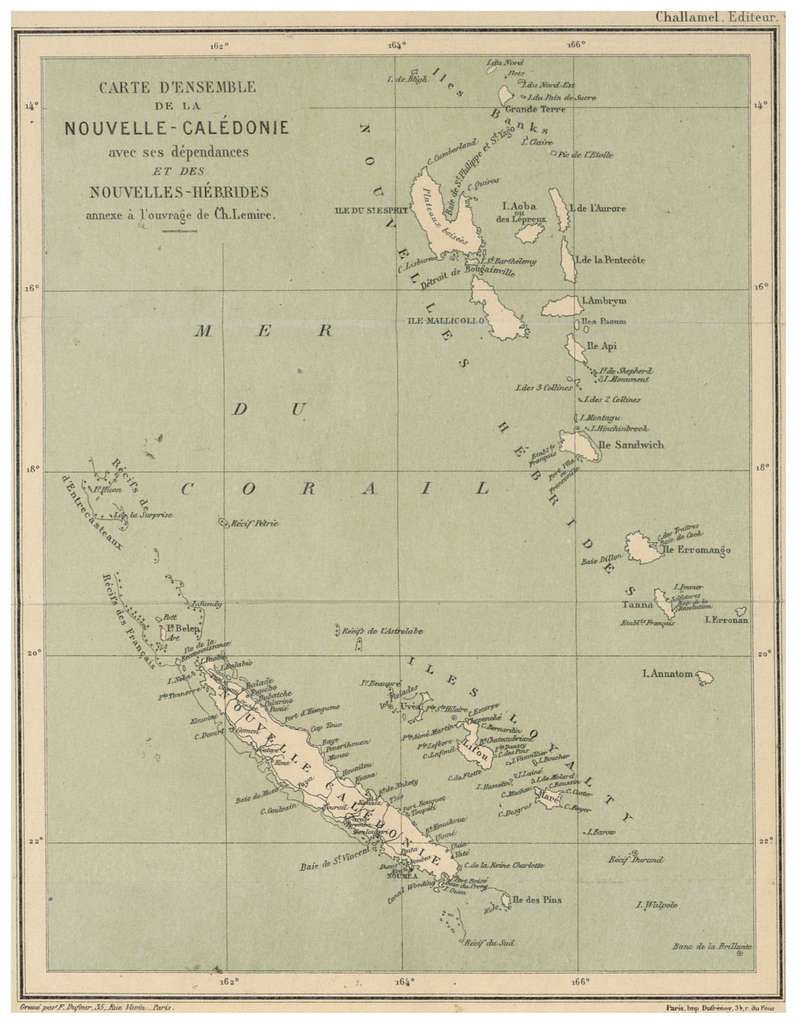

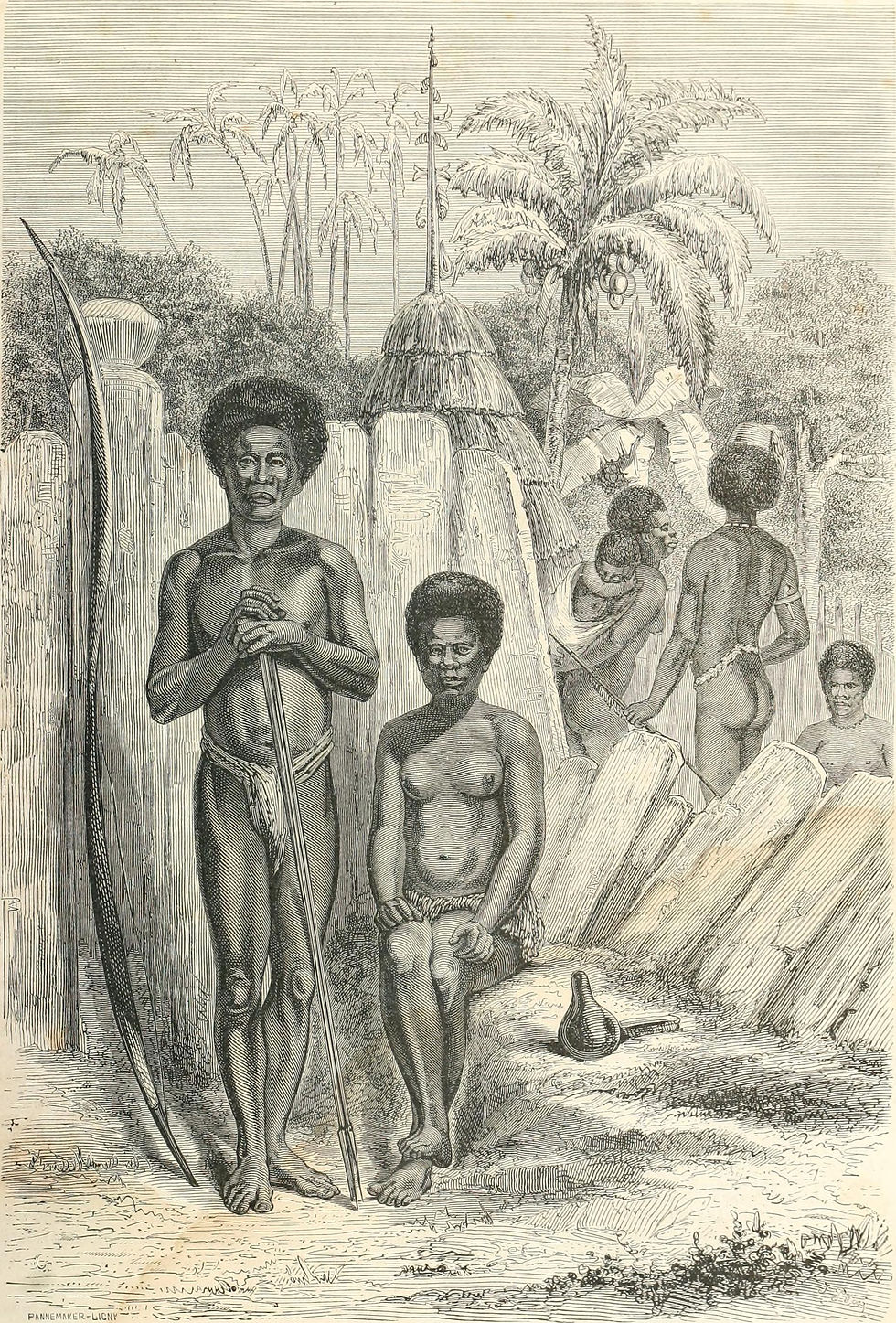

Les premiers contacts entre les populations kanakes et les explorateurs occidentaux remontent à l'arrivée de l'explorateur britannique James Cook en 1774, qui inscrit l'archipel sur les cartes des navigateurs européens, en référence à la Calédonie - correspondant à l’actuelle Écosse. Pendant plusieurs décennies, les Français et les Britanniques cherchent à s’implanter dans la région, d’abord en établissant des relais commerciaux puis des organisations missionnaires concurrentes en lien avec les populations mélanésiennes. Cette période de contacts initiaux cède rapidement la place à une colonisation plus agressive. En 1853, au début du Second Empire, les militaires français prennent possession de l'ensemble de la Grande Terre et des dépendances et les rattachent à l'empire colonial. Cela s'explique principalement par la volonté de consolider la présence française et catholique dans le Pacifique Sud face au Royaume-Uni protestant. Rapidement, la Nouvelle-Calédonie est envisagée comme une colonie de peuplement, puis comme une colonie pénale, complétant le bagne de Guyane, visant à l’éloignement de prisonniers de la métropole ou des autres territoires de l’empire. Plus de 20 000 personnes sont transportées à la Nouvelle entre 1864 et 1897, parmi lesquelles des contestataires de la Commune de Paris et de l’insurrection kabyle de 1871.

Parallèlement à cette répression, l’administration française pratique la spoliation de terres et la formation de réserves touchant et enfermant la population autochtone, en contradiction de la doctrine coloniale déployée par ailleurs. Le projet de peuplement de la Nouvelle-Calédonie repose ainsi sur l'attribution de terres à des petits cultivateurs, bagnards ayant purgé leur peine ou colons libres. Le rétrécissement de l’espace dévolu aux Kanaks explique en grande partie l’explosion de la grande révolte de 1878, aussi appelée guerre d'Ataï, du nom du leader de l’insurrection. Celle-ci est matée dans le sang par le pouvoir militaire, utilisant à la fois des déportés et des auxiliaires kanaks pour restaurer l’ordre sur place. Pour garantir cet objectif à long terme, l’administration coloniale soumet les territoires du Caillou au régime de l’indigénat à partir de 1887, instituant une législation d’exception pour les sujets dits “indigènes”. Ce statut les prive de droits politiques et de libertés d’utilisation du territoire. La division juridique stricte entre Européens et Kanaks empêche l’émergence de populations métisses en droit : ainsi, un enfant issu d’un couple mixte est soit européen, soit kanak, mais pas l’un et l’autre. Dans la première moitié du XXe siècle, la société coloniale calédonienne est ainsi structurée par la carcéralisation et les discriminations, appuyées sur les réserves - représentant moins de 10 % de la superficie de la Grande Terre.

Les années 1910 voient l’éclatement de nouveaux épisodes d’insurrection. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, le recrutement d’indigènes comme soldats ou tirailleurs n’est pas possible, mais l’engagement de volontaires est encouragé, voire forcé. La pression exercée sur les tribus accroît les tensions intracommunautaires entre clans rebelles et clans loyaux et conduit à une guérilla contre l’administration française en 1917-1918. L’intense répression qui s’ensuit ruine la société kanake, désorganisée durant les deux décennies de l’entre-deux-guerres. À partir de 1935, la création d’un état civil indigène permet une meilleure intégration et un rattrapage démographique et économique, mais les populations autochtones demeurent dans un état d’infériorité et de domination. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’archipel éloigné de la métropole refuse la défaite de juin 1940 et rallie dès l’automne la France libre du général de Gaulle. La population se soulève face aux hésitations du gouverneur Georges-Marc Pélicier et favorise les agissements du Royaume-Uni face aux luttes d’influence entre Britanniques et Japonais. Après l’attaque de Pearl Harbor, le millier d’habitants japonais du territoire est arrêté puis déporté en Australie, tandis que les États-Unis font de la Grande Terre un point d’ancrage important dans la Guerre du Pacifique : des centaines de milliers de soldats et civils alliés passent par les bases du Caillou et y important le mode de vie à l’américaine. Dès la reddition nippone, le départ des troupes états-uniennes laisse un vide, mais la fin de la guerre ouvre le chapitre du processus de décolonisation.

Un Territoire d’Outre-Mer sous tension (1946-1988)

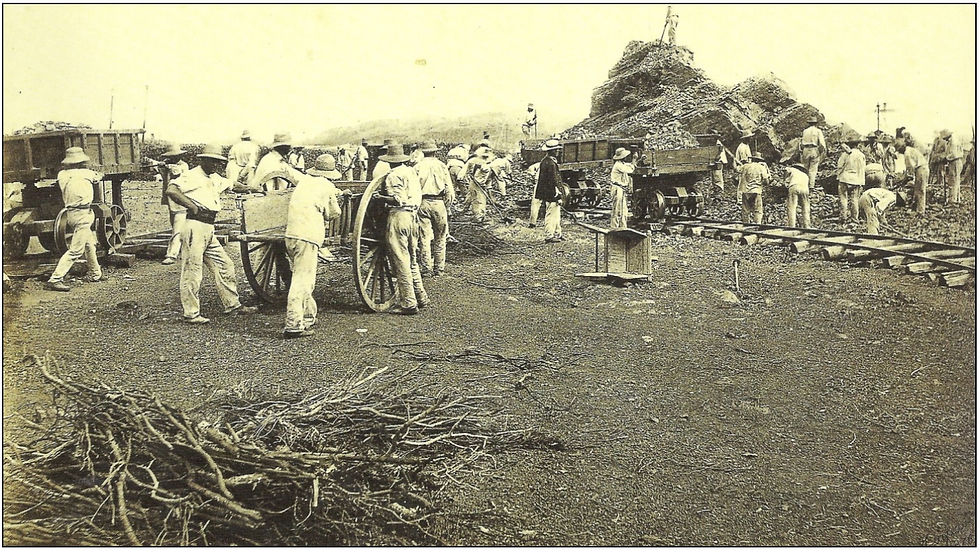

La France de la Quatrième République réorganise son empire au sein de l’Union française, un assemblage contradictoire associant des “peuples égaux” au sein d’un projet fédéraliste, maintenant de facto la tutelle coloniale. Néanmoins, cette période s’accompagne d’évolutions significatives, avec l’abolition du travail forcé et de l’indigénat. Toutefois, les tergiversations du nouveau régime politique conduisent à retarder l’application réelle de l’égalité des citoyens et des autochtones : le droit de vote est élargi à toute la population majeure seulement en 1957, avec la persistance de conflits sur les compositions des collèges électoraux. Parallèlement, en décembre 1946, la résolution 66 de l’Assemblée générale des Nations unies liste la Nouvelle-Calédonie comme territoire à décoloniser. La France constitue l’archipel comme un Territoire d’Outre-Mer, ce qui le rend “autonome” aux yeux du droit international. Si cela relève de la fiction dans un premier temps, l’idée se concrétise davantage à partir de la loi-cadre de Gaston Defferre de 1956, créant un conseil de gouvernement local. Les frictions entre catholiques et communistes, structurant la vie sociale depuis l’après-guerre, laissent place à une opposition entre autonomistes et centralisateurs. La première option est privilégiée par le parti politique dominant les principales institutions, l’Union calédonienne. La deuxième option est celle qui va être appliquée dans les faits à partir du retour au pouvoir de Charles de Gaulle. Les avancées de la loi-cadre Defferre sont rognées au cours des années 1960 : le gouverneur et les hauts-commissaires, représentants de l’État, sont les véritables dirigeants du territoire. Ceux-ci dépossèdent le conseil de gouvernement local de ses prérogatives, notamment sur l’extraction du nickel en plein boom, une ressource cruciale pour le développement de l’île. Il convient de préciser que jusque-là, en Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas de puissant mouvement anticolonial, contrairement aux pays d’Afrique qui obtiennent progressivement l’indépendance.

La visite du Président de la République en septembre 1966 reste dans les mémoires pour son discours : « Vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe. Et vous devez, dans la paix, comme vous l’avez fait dans la guerre, être un exemple d’effort, de fraternité et de progrès ». Pourtant, les tensions vont être croissantes à partir de ce qui est parfois nommé les “années 1968” : des mouvements sociaux secouent la jeunesse, réclamant de décoloniser les structures économiques, politiques et mentales de la société néo-calédonienne. La rencontre des Foulards Rouges et du Groupe 1878 débouche sur la création d’un Comité de coordination pour l'indépendance, bientôt rejoint par l'Union multiraciale de Nouvelle-Calédonie, un mouvement formé par des dissidents kanaks de l'Union calédonienne. L’émergence d’identités kanakes voit la constitution de partis nationalistes, revendiquant la création d’un nouvel État et un meilleur partage des terres. En 1978, l’Union calédonienne elle-même indique son inclination à l’indépendance. En réaction, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, composé majoritairement de descendants de colons européens (aussi appelés Caldoches), affiche nettement ses préférences de lien avec l'administration française, ce qui polarise davantage l’opinion publique. C’est à cette période que la population kanake ne représente plus la majorité absolue de la population, en raison de l’immigration européenne, asiatique et océanienne (Polynésiens, Wallisiens et Futuniens). La crainte de l’écrasement de la minorité autochtone devient un enjeu obsessionnel pour les Kanaks : le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou formule l’idée d’un “peuple en sursis”, risquant de connaître le sort des Aborigènes d’Australie. Les années 1980 marquent un raidissement des positions et de la violence politique. L'anticolonialisme présumé de François Mitterrand et du Parti Socialiste, victorieux en 1981, suscite de grands espoirs, vite déçus, chez les indépendantistes. Aux barrages et manifestations succèdent des assassinats de responsables politiques et de gendarmes.

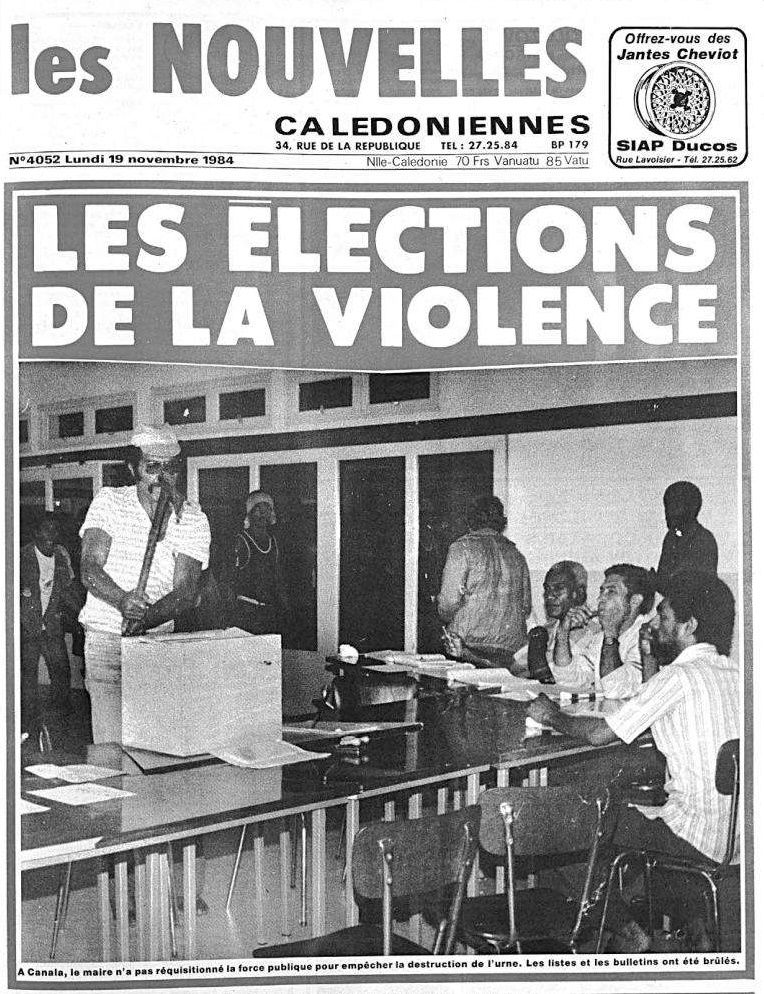

Les élections territoriales du 18 novembre 1984 représentent le début d’une lutte ouverte entre partisans et opposants de l’indépendance, une quasi guerre civile qui dure pendant quatre ans et classiquement appelée les Événements. Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) parvient à rassembler la majorité des indépendantistes derrière sa stratégie, plus radicale, agrégeant partisans de la lutte armée et artisans de la voie institutionnelle. Les heurts se multiplient à la fin de l’année 1984, tandis que de véritables structures institutionnelles parallèles voient le jour. Des milices loyalistes répondent à des pillages et incendies des factions insurgées. Ces conflits sont exacerbés par des inégalités économiques et sociales, ainsi que par des questions identitaires et culturelles. Les violences continuent à s’intensifier, entre assassinats ciblés, incendies, blocages, destructions, émeutes… La France met en place l’état d’urgence et un couvre-feu, qui n’apaisent pas les tensions. La mission Fabius-Pisani, quant à elle, parvient à restaurer une relative normalité au début de l’année 1986. Les élections législatives de mars 1986 traduisent un changement de cap et une volonté de reprise en main par le Premier ministre Jacques Chirac. Opposé à cette politique, le FLNKS reprend la lutte et vise à gagner du soutien international. Ainsi, l’Assemblée générale des Nations unies inscrit à nouveau l’archipel sur la liste des territoires non autonomes. La tentative de référendum d’autodétermination se heurte au rejet de la composition du collège des électeurs, défavorable aux Kanaks et par extension aux indépendantistes. Concomitantes aux échéances électorales d’avril 1988 qui remettent le feu aux poudres, l’attaque de la gendarmerie de Fayaoué, la prise d’otages qui en découle, et la répression féroce de la population déchaînent les passions, aux échelons locaux, nationaux et internationaux. L’assaut sur la grotte d’Ouvéa, dans lequel dix-neuf preneurs d’otages sont tués par l’armée et le GIGN, marque le point culminant de la violence sur l’archipel, le 5 mai 1988. Qui dit point culminant dit que les tensions baissent par la suite, en raison des efforts diplomatiques du nouveau Premier ministre Michel Rocard, chargé de conduire une mission de dialogue entre loyalistes et indépendantistes.

Entre accords et désaccords : un dialogue impossible ? (1988-2025)

En quelques semaines, la conflictualité diminue et le Premier ministre parvient à rassembler les délégations opposées autour d’un compromis. À l’été 1988, à l'hôtel Matignon (lieu de travail du chef du gouvernement français) puis rue Oudinot (siège du ministère des Départements et Territoires d'outre-mer), la conclusion d’accords permet de rétablir la paix civile. Ils établissent un cadre pour une période de transition de 10 ans et prévoient un référendum d'autodétermination, posant ainsi les bases pour une résolution pacifique du conflit. Ces accords organisent l’amnistie des actes d'Ouvéa, prévenant tout procès concernant la mort de 4 gendarmes et de 19 indépendantistes. Ils prévoient une politique de rééquilibrage en faveur des Kanaks, visant à compenser le fait colonial de la République française. En novembre 1988, un référendum approuvé par une grande majorité des suffrages exprimés par les électeurs français permet une sortie par le haut de cette situation qui paraissait inexorable. Toutefois, la violence resurgit à quelques occasions dans les années qui suivent, notamment avec l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné par un militant de l’indépendance déçu par ces accords. Les années 1990 sont beaucoup moins crispées sur ces questions, mais sont plutôt agitées sur le plan économique et social. Des négociations entre les différentes composantes ont lieu dès le début de l’année 1998, avant l’échéance des accords de Matignon-Oudinot, afin de convenir des termes pour organiser l’autodétermination de l’archipel. L’accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 et prévoyant une nouvelle période transitoire de décolonisation de 20 ans, pose la notion de destin commun, qui reconnaît la légitimité des différents occupants de l’archipel. Ce texte est largement approuvé par la population, mais avec des visées bien différentes de part et d’autre.

Pour les loyalistes, l’idée est de garantir le maintien dans la République, avec une autonomie accrue dans certains domaines. Pour les indépendantistes, les vingt années doivent amener la cession d’un maximum de prérogatives, et à terme des dernières compétences régaliennes (la défense, la sécurité, la justice et la monnaie) en vue de l’indépendance totale de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Dans les faits, le « pacte trentenaire » entre 1988-2018 représente une sorte de parenthèse, durant laquelle l’archipel obtient un nouveau statut, devenant une collectivité sui generis (“de son propre genre”), se dotant de signes identitaires (hymne et devise sont adoptés en 2008-2010, la question du drapeau et du nom du territoire restent très débattus). En 2018, en 2020 et en 2021, se tiennent trois référendums d’autodétermination sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Ceux-ci, de même que les élections provinciales, doivent composer avec un corps électoral restreint, dans le but de prévenir les déséquilibres démographiques. Le gel de sa composition entraîne une croissance du nombre d’exclus, passant de 8 000 personnes en 1999 à plus de 40 000 au début des années 2020 (sur les 220 000 électeurs potentiels au total). Les référendums conduisent tous trois à une majorité de suffrages “non”, le troisième étant marqué par une forte abstention et par un boycott des indépendantistes en raison d’une période de deuil liée à la pandémie de Covid-19. L’épuisement des recours prévus par l’accord de Nouméa polarise à nouveau la situation : les loyalistes considèrent que la population a exprimé clairement son souhait de rester au sein de la République française et appellent à un dégel du corps électoral, tandis que les indépendantistes réclament une nouvelle consultation référendaire, rejetant la légitimité de la tenue de celle de décembre 2021. Jusqu’au début de l’année 2024, un blocage, ou plus exactement un vide institutionnel paralyse la situation. Par la suite, le projet de révision constitutionnelle ayant pour objectif d’assouplir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie traduit le mépris pour la spécificité de la situation, pour le respect de la parole donnée et pour la reconnaissance des héritages coloniaux, selon les organisations indépendantistes kanakes. Malgré une intense mobilisation citoyenne au printemps, son adoption en première lecture par les députés provoque le surgissement d’une nouvelle situation insurrectionnelle, à partir du mois de mai 2024.

L’empressement de l’État est perçu comme une volonté d’aller à rebours de l’histoire et de passer outre le contentieux colonial. En conséquence, un soulèvement agite les villes du territoire pendant plusieurs semaines, en contestation du “passage en force” institutionnel, des inégalités sociales et des discriminations persistantes. Les causes de cette effervescence sont complexes et ne doivent pas être caricaturées : la jeunesse kanake et océanienne révoltée n’est pas soumise aux organisations indépendantistes, il ne faut pas lire le conflit uniquement par une grille raciale (tout Kanak n’est pas indépendantiste, tout Blanc n’est pas favorable aux milices de « voisins vigilants » ou à un régime d’apartheid de ségrégation socio-spatiale, des solidarités existent entre communautés…), il faut intégrer les nuances territoriales et coutumières pour saisir leurs spécificités. La violence des affrontements amène le président Emmanuel Macron à décréter l’état d’urgence, à déployer l’armée, à instaurer un couvre-feu, à interdire le réseau social TikTok - une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, de communication et d’accès à l’information selon le Conseil d’État. La dissolution de l’Assemblée nationale, prononcée par le chef d’État au soir des élections européennes de juin 2024, provoque la suspension du projet de révision constitutionnelle, finalement abandonné à l’automne. L’archipel a été profondément désorganisé par cette période de troubles sociaux et politiques. Alors que les discussions sur l’avenir institutionnel semblent au point mort, les négociations reprennent au début de l’année 2025, se heurtant pendant plusieurs semaines aux refus des différentes organisations. Celles-ci parviennent à la signature d’un accord, qui prévoit un transfert accru de compétences, la création d'un État de Nouvelle-Calédonie (une sorte de protectorat ou d’État associé) et d’une nationalité calédonienne. Cette sortie du statu quo doit être adoptée par le Parlement français réuni en Congrès et ensuite adoptée par le Congrès calédonien.

Les voies de la décolonisation de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie demeurent marquées par la persistance d’un certain impérialisme de la part de la République française. La combinaison de nombreux enjeux, qu’il s’agisse de l’importance de la présence stratégique dans l’Indo-Pacifique, du poids mémoriel des luttes politiques, de la prise en compte des rapports de force démographiques, économiques et sociaux, rend l’art du compromis particulièrement délicat. Cela explique l’éruption d’épisodes de tension incandescents, auxquels succèdent des négociations minutieuses et patientes, avant que la situation ne semble s’enliser. Pour l’avenir de l’archipel, gageons que les forces en présence sauront surmonter les obstacles afin d’éviter l’insatisfaction du statu quo colonial et l’instabilité du chaos.

Pour aller plus loin :

“État de Nouvelle-Calédonie : un statut inédit entre association et souveraineté, selon un constitutionnaliste”, Outre-mer - La 1ère, juillet 2025.

“Kanaky, Nouvelle-Calédonie, histoires en archipel”, Le Cours de l’Histoire - France Culture, mai 2024.

“Le paradoxe de la Kanaky Nouvelle Calédonie - Racisme inversé ?”, Histoires Crépues, mai 2024.

“Les foulards rouges, l’histoire oubliée”, Outre-mer - La 1ère, février 2025.

“Nouvelle-Calédonie : à l’origine des révoltes”, France Culture va plus loin le samedi, mai 2024.

“Nouvelle-Calédonie : une révolte qu’éclaire son histoire”, Droits et libertés - Ligue des Droits de l’Homme, juillet 2024.

“Quel processus de décolonisation pour la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ?”, L’Humanité, mai-juin 2024.

COCHIN Coralie, “L’anthropologue Benoît Trépied analyse les racines du 13 mai”, Outre-mer - La 1ère, mars 2025.

CONFAVREUX Joseph, Une décolonisation au présent - Kanaky-Nouvelle-Calédonie : notre passé, notre avenir, La Découverte, 2020.

LEBLIC Isabelle, “Chronologie de Kanaky Nouvelle-Calédonie (1774-2018)”, Journal de la Société des Océanistes, 2018.

LEMAIRE Yohan, “Émeutes en Nouvelle-Calédonie : "caldoche", "zoreill", "kanak…" Les mots qu’il faut connaître pour comprendre la crise qui secoue l’île”, La Dépêche, mai 2024.

MERLE Isabelle, Expériences coloniales, La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Anacharsis, 2020.

NAEPELS Michel, “La Nouvelle-Calédonie : « Une colonisation pas comme les autres »”, L’Histoire, octobre 2018.

PATIN Christelle, Ataï, un chef kanak au musée. Histoires d’un héritage colonial, Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 2019.

TRÉPIED Benoît, Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, Paris, Anacharsis, 2025.

(en lien, une revue de presse d’articles et entretiens avec Benoît TRÉPIED)